Während sich die grundlegende Kühltechnik seit Einführung der Kühlgeräte in den 1950er-Jahren kaum geändert hat, forscht man derzeit an vielen Zusatzfunktionen, die die Nutzung eines Kühlgeräts noch komfortabler und energieeffizienter machen sollen.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit (Stromverbrauch)

Frische (Haltbarkeit der Lebensmittel)

Hygiene (Haltbarkeit)

Connectivity (Vernetzbarkeit zwischen Geräten und Smartphone)

Eiswassersysteme

Innendesign

Außendesign

automatische Abtauung

Geräuschpegel

Füll-Volumen und Flexibilität

Forschungsgebiet Energieeffizienz

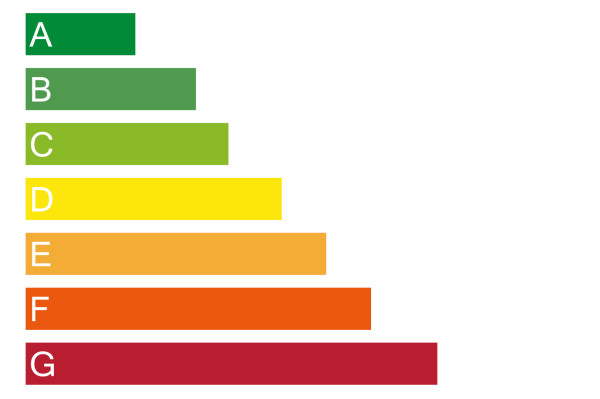

Seit der Einführung der neuen Energielabel im Jahr 2021 wird die Energieeffizienz der Geräte neu bewertet. Die bis dahin bestehenden Energieeffizienzklassen von D bis A +++ hat man in die Klassen A bis G überführt und neue maximale Energieverbrauchswerte hinterlegt.

Die Abteilung Haushaltstechnik und Textil am Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech informiert in einem Beitrag auf der Webseite des Kompetenzzentrums Hauswirtschaft (KoHW) über die neuen Label. Den Beitrag können Sie hier nachlesen.

Neue Energielabel 2021 – Teil 1: Kühl- und GefriergeräteStellschrauben für die Gerätehersteller zum Energieeinsparen stellen zu 60 Prozent die Isolierung und 40 Prozent die Kältekreislaufkomponenten dar. Im Bereich der Isolierung forschen die Firmen am Material des Gehäuses, der Tür und Türdichtung sowie an der Reduzierung von Wärmebrücken. Bei Kältekreislaufkomponenten liegt der Forschungsschwerpunkt auf der technischen Ausstattung, wie z. B. dem Kompressor, dem Verdampfer, dem Verflüssiger oder dem Luftsystem. Aktuelle Geräte verbrauchen nur noch 50 Prozent der Energie älterer Geräte, wobei Prof. Dr. Klingshirn in ihrem Vortrag den Begriff "ältere Kühlgeräte" nicht genauer definiert hat. Die Energieverbrauchswerte gelten nur unter Idealbedingungen. Fehler im Umgang mit dem Gerät lassen den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent ansteigen.

Die eingestellte Kühlschranktemperatur ist zu tief.

Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. (Reduziert man z. B. die Raumtemperatur von 25 Grad auf 21 Grad, benötigt der Kühlschrank 16 Prozent weniger Energie. Reduziert man die Raumtemperatur auf 16 Grad spart dies 53 Prozent Energie.)

Der Standort liegt neben einer Wärmequelle (Herd, Heizung).

Die Geräte sind nicht ausreichend belüftet.

Die Geräte sind überladen.

Das Lagerverhalten ist fehlerhaft. (Stellen Nutzerinnen und Nutzer z. B. warme Speisen in den Kühlschrank verdreifacht das den Energiebedarf. Speisen im Kühlschrank auftauen hingegen, reduziert den Energieverbrauch um 26 Prozent.)

Die Kühlschranktür wird zu oft geöffnet.

Forschungsgebiet Frische

Verbraucherinnen und Verbraucher bewerten den Frischezustand eines Lebensmittels am Aussehen, am Geschmack, an der Textur sowie am Geruch. Zur Lebensmittelfrische gehören aber auch nicht wahrnehmbare Faktoren wie z. B. der Verderb durch Keime sowie die Nährwertreduktion durch die Lagerung. Auch die Luftfeuchte, Hygiene und Gasatmosphäre beeinflussen den Frischezustand im Kühlgerät.

Um die Hygiene im Kühlgerät zu verbessern und somit die Haltbarkeit eines Lebensmittels zu verlängern, beschäftigen sich Hausgerätetechnikerinnen und -techniker mit verschiedenen Themen.

Geruchsfilter

photokatalytische Luftreinigung

Ionisation

UV-Bestrahlung in der Luft

antimikrobielle Oberflächen

antifungizide Türdichtungen

antimikrobielle Luftfilter

Verderbsmeldung

Temperaturkontrolle

Feuchtekontrolle

Nacherntebeleuchtung

UV-Bestrahlung

antimikrobielle Ausstattung

Ethylenkontrolle

Ihre Forschungsergebnisse machen die Hersteller in Werbeaussagen deutlich, wie "Der Vitamingehalt wird verstärkt", "bewahrt 20 Prozent mehr Feuchtigkeit" oder mit Schlagworten wie "biofresh" oder "longfresh". Die Aussagen sind aber beliebig. Da die IEC-Normenserie 62552 für Haushaltskühlgeräte bisher vor allem technische Geräteparameter beinhaltet, wurden solche Slogans bisher kaum überprüft. Seit 2016 beschäftigt sich ein internationales Forschungsteam mit der Standardisierung von Frischeparametern. Hier ist auch die Hochschule Albstadt-Sigmaringen vertreten. Im Jahr 2020 hat das Team die Norm erneuert und erste messbare Kriterien für Frische aufgenommen.

Um die neuen Frischeparameter festzulegen, ermittelte die Gruppe in einem ersten Schritt die derzeitigen Frischeverluste bei den verfügbaren Geräten. Diese betrugen zwischen 0,5 Gramm und 16[ ]Gramm pro Tag. Dazu bestimmten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Transpirationsverluste, die im Verderbnisprozess bis zu 90 Prozent der Frischmasse ausmachen. Nach aufwendigen Versuchen zu Qualitäts- und Frischeveränderungen im Lebensmittel legte die Gruppe einen konkreten Grenzwert von elf Gramm Verlust pro Tag fest, ab dem man mit einem längeren Frischezustand werben darf. Dieser Grenzwert wurde in der Norm veröffentlicht. Derartig ausgelegte Frischefächer können für die Reduzierung von Lebensmittelverlusten einen wertvollen Beitrag leisten. Ebenso ermöglicht die verbesserte Haltbarkeit Privathaushalten ein besseres Lagermanagement und reduziert Einkaufszeiten und -wege.

Die Arbeitsgruppe beleuchtete auch den Claim "Vitaminzunahme während der Lagerung". In der Gerätetechnik steht dahinter der Begriff "Nacherntebeleuchtung". Gemüse und Obst produziert in Stressreaktionen Vitamine. Rotes und blaues Licht löst solche Stressreaktionen aus. Ein Vitaminanstieg erfolgt im µg-Bereich. Die Normungsgruppe stellte fest, dass diese Werbeaussage zutrifft. Der Hersteller darf den Claim daher verwenden, auch wenn die Menge der Vitaminzunahme für die Vitaminversorgung des Menschen keine bedeutende Relevanz hat.

Forschungsgebiet Connectivity

Die derzeitigen Connectivity-Elemente haben mit der eigentlichen Kühltechnik nur wenig zu tun. Sie dienen vor allem der Nutzerfreundlichkeit. Wichtig dabei ist, dass der Nutzer bzw. die Nutzerin diese Funktion richtig einsetzt. Anwendung finden derzeit insbesondere die Temperaturregulierung über ein mobiles Endgerät, Smart Grid oder auch das Lagermanagement. Die Forschung entwickelt stets neue Funktionen.

Remote Control

Zu den Standardfunktionen gehört z. B. die Fähigkeit der Geräte, über ein mobiles Endgerät am Kühlgerät eine Temperaturregulierung vorzunehmen oder Fehlermeldungen zu erhalten. Letzteres können vor allem Kundendienste für die Reparatur nutzen.

Energiemanagement (Smart Grid)

Kühlgeräte mit Smart-Grid-Funktion sind mit dem Stromnetzbetreiber vernetzt. Sie können so die Stromnetze und Kraftwerke gleichmäßig nutzen. Bei dieser Funktion bemerkt der intelligent vernetzte Kühlschrank, wann das Stromnetz stark beansprucht ist. Er stellt eigene programmierte Aktivitäten zurück und fährt sie wieder hoch, wenn wieder mehr Energie zur Verfügung steht. So kann man z. B. das automatische Abtauen von Geräten verschieben. Derzeit erproben Forscherinnen und Forscher Speichereinheiten im Kühlgerät, die Kältereserven aufbauen. Die Geräte können so vorliegende Energieengpässe überbrücken und die Kühltemperatur stabil halten. Der Vorteil dieser Technik ist vor allem für die Netzbetreiber entscheidend. Kundinnen und Kunden selbst haben keinen unmittelbaren Nutzen von dieser Funktion. Daher sind sie oft nicht bereit, die Mehrkosten dafür zu bezahlen. Um die Akzeptanz zu verbessern, müsste der Gesetzgeber Maßnahmen in diesem Bereich ergreifen.

Lagermanagement

Connectivity-Funktionen im Lagermanagement haben eine großen Nutzen für Kundinnen und Kunden und stoßen am Markt auf entsprechendes Interesse. So gibt es bereits Kamerasysteme für Kühlschränke: Dabei kann der Nutzer örtlich unabhängig ein Foto vom Kühlschrankinhalt aufnehmen und abrufen und so z. B. überprüfen, welche Lebensmittel er einkaufen muss.

Diese Funktion soll in Zukunft noch erweitert werden. Im Kühlgerät ist dann eine Bestand-Soll-Liste hinterlegt, anhand derer der Kühlschrank hochrechnet, was der Nutzer bzw. die Nutzerin einkaufen muss. Auch hier gibt es noch mögliche Erweiterungen, z. B. indem der Kühlschrank die Liste direkt an den Supermarkt sendet, die Einkaufsbestellungen zusammenstellt oder eventuell sogar liefern lässt. Auch Kombinationen aus Rezeptdatenbanken und Menüplanung stehen kurz vor der Markteinführung. Der Kühlschrank analysiert, ob und welche Zutaten vorhanden sind und macht anhand des Bestandes Rezeptvorschläge oder bestellt Produkte nach.

Frische und Lebensmittelverderb

Auch in Bezug auf Frische und Lebensmittelverderb sind Connectivity-Module in der Erprobung. So erfasst der Kühlschrank beispielsweise beim Einräumen der Lebensmittel das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) des Lebensmittels. Der Verbraucher bzw. die Verbraucherin erhält dann eine Nachricht kurz bevor das MHD abläuft. Auch können Kühlschränke Lagerzeiten zu bestimmten Lebensmitteln hinterlegen oder Lagerveränderungen sichtbar machen und den Nutzer bzw. die Nutzerin entsprechend über Verderb unterrichten. Viele Kühlgeräte zeichnen auch den Temperaturverlauf auf und analysieren ihn.

Informationsbedarf in der Bevölkerung

Die Forschung im Bereich von Kühlgeräten ist vielfältig und bietet ein breites Spektrum an Innovationen und smarten Anwendungen für die Nutzer. Jedoch ist jede neue Technik und jede verfügbare Funktion nur dann sinnvoll, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sie richtig einsetzen.

pro Haushalt benötigtes Kühlschrankvolumen

Bedeutung von Werbeaussagen, um Investitionen in nicht zielführende Technik zu vermeiden.

Einräumen des Kühlschranks, Kennen der Kältezonen

notwendige Kühltemperaturen

Aufstellen des Kühlgeräts und Vermeidung von warmer Umgebung. (Der Trend geht zum Zweitgerät in der Garage, dort kann es aber oft sehr warm sein.)