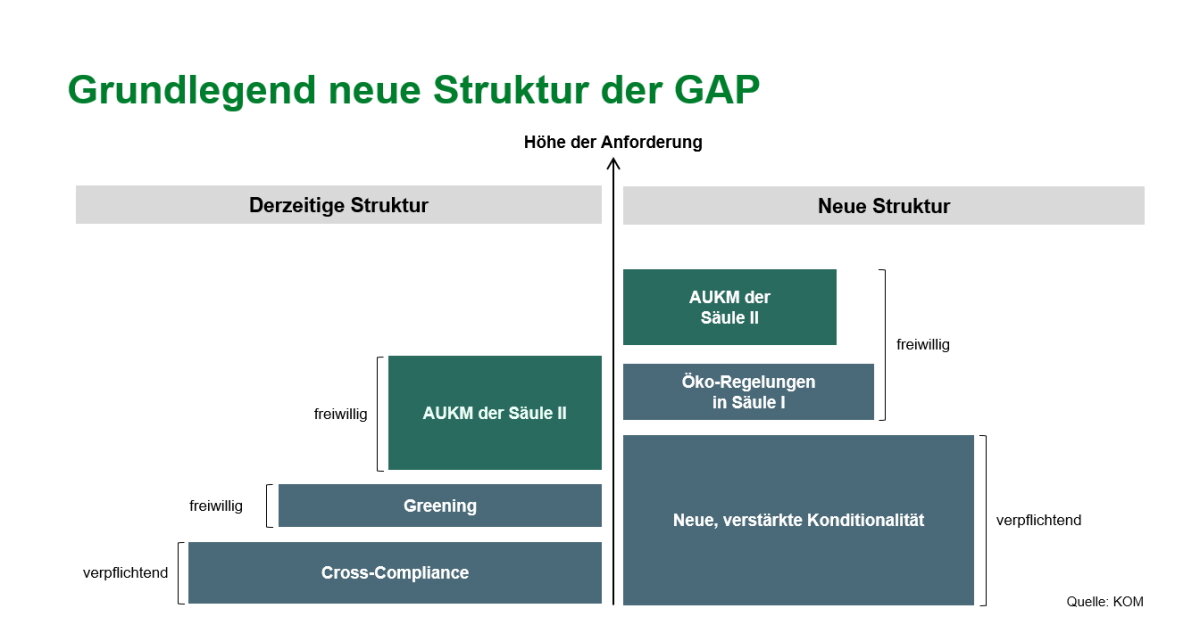

Grundlegend neue Struktur der GAP

Die grüne Architektur der neuen GAP zielt darauf ab, die natürlichen Ressourcen Boden, Wasser und Luft nachhaltiger zu nutzen. Das heißt konkret: Um den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden, müssen alle Landwirte bei einem etwa gleichbleibendem EU-Agrarbudget mehr Leistungen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie Tierwohl erbringen. Die derzeitige GAP ermöglicht es den Betrieben, Leistungen in diesen Bereichen vergütet zu bekommen.

Für das Staatsministerium ist dabei entscheidend, Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen und Maßnahmen durchzusetzen, mit denen insbesondere kleine und mittlere Familienbetriebe gestärkt werden.

einer deutlich gestärkten Umverteilungsprämie (Anhebung von 7 % auf 12 % des Direktzahlungsbudgets)

einer Verdreifachung der Junglandwirte-Prämie (134 €/ha bis maximal 120 ha für maximal 5 Jahre!)

Beitragszuschüssen zu Mehrgefahrenversicherungen

Ausdehnung Ökolandbau (+ 20 Mio. €/Jahr für Ausbaupfad hin zu 30 % in 2030)

neue Fördermaßnahmen wie kleinteilige Flächen, Lebensraum für Feldvögel & Insekten, Humusmehrung und blühende Ackerkulturen

Tierwohlprämien (in Ergänzung zum Konzept der sog. "Borchert-Kommission")

Dabei ist es das erklärte Ziel im Sinne des Bayerischen Weges in der Agrarpolitik, für alle Betriebsgrößen passgenaue Maßnahmen anbieten zu können.

© KOM

© KOMKernpunkte der nationalen Umsetzung

Umsetzung der neuen GAP in Deutschland – 1. Säule

2025 | 2026 | |

Basisprämie | 152 € | 147 € |

Umverteilung bis 40 Hektar | 67 € | 65 € |

Umverteilung 41 bis 60 Hektar | 40 € | 39 € |

Gekoppelte Zahlung, Mutterschaf und -ziege | 39 € | 38 € |

Gekoppelte Zahlung, Mutterkuh | 88 € | 85 € |

Junglandwirte-Prämie | 134 € | 134 € |

GAP-Zahlungen erhalten nur aktive Betriebsinhaber. Voraussetzung hierfür ist Folgendes:

Mitgliedschaft in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung oder

§§ 125 (Bahn, Bund) oder 128 (Land) VII. SGB oder

weniger als 5.000 € Direktzahlungen im Vorjahr

oder NEU: Beschäftigung von mindestens einer zusätzlichen sozialversicherten Arbeitskraft

2023: 10 %; 2024: 11 %; 2025: 12,5 %; 2026: 15 %

Die umgeschichteten Mittel werden zweckgebunden eingesetzt für:

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

Tiergerechte Haltung und Tierwohl

Schutz der Ressource Wasser

Ökolandbau

benachteiligte Gebiete

1 bis 40 Hektar: 69 bis 65 €/Hektar

41 bis 60 Hektar: 41 bis 39 €/Hektar

Umverteilungsprämien sinken – wie alle weiteren Direktzahlungen (Ausnahme Junglandwirteprämien) – im Lauf des Programmplanungszeitraums wegen steigender Umschichtung

Mutterschafe und -ziegen

mind. 6 Muttertiere

ca. 39 € pro Muttertier

mind. 10 Monate alt, Haltung vom 15. Mai bis mindestens 15. August

Pflicht zur Registrierung und Kennzeichnung von Tieren

Mutterkühe

mind. 3 Muttertiere

ca. 87 € pro Mutterkuh

Haltung vom 15. Mai bis mindestens 15. August

Pflicht zur Registrierung und Kennzeichnung von Tieren

Betriebsinhaber darf keine Kuhmilch oder Kuhmilcherzeugnisse abgeben (reine Mutterkuhbetriebe wg. Abgrenzungsproblemen)

134 €/ha bis maximal 120 ha für max. 5 Jahre

Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Landwirtschaft oder

Studienabschluss Agrarwirtschaft oder

erfolgreiche Teilnahme an Bildungsmaßnahmen zur Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes im Umfang von mind. 300 Stunden oder

mind. zwei Jahre zu mind. 15 Std/Woche im landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt

Liste mit 7 Öko-Regelungen

Dafür sind jährlich 23 % der DZ-Mittel vorgesehen

Begünstigte haben einen Rechtsanspruch auf die Zahlungen

Konditionalität als Voraussetzung für EU-Zahlungen

Agrarzahlungen sind daran geknüpft, dass Auflagen und Standards eingehalten werden - und zwar in den Bereichen Klima und Umwelt, einschließlich Wasser, Böden und biologische Vielfalt von Ökosystemen, öffentliche Gesundheit und Pflanzengesundheit sowie Tierschutz. Diese Verknüpfung heißt Konditionalität. Die Regelungen umfassen neun Standards, um Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) zu erhalten. Außerdem gibt es elf Regelungen zu den Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB).

Ab 2025 wird aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben ein zusätzlicher Standard, die sog. "soziale Konditionalität", eingeführt werden. Der Erhalt von Agrarzahlungen wird dann zusätzlich an die Einhaltung bereits existierender arbeitsschutzrechtlicher sowie arbeitsrechtlicher Vorschriften aus den Bereichen Beschäftigung, Gesundheit und Sicherheit geknüpft. Die Verletzung dieser Standards wird im Rahmen der GAP-Zahlungen sanktioniert.

KonditionalitätÖko-Regelungen

Vergleich Öko-Regelungen – Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

Öko-Regelungen haben Priorität

Doppelförderung ist auszuschließen

Öko-Regelungen | AUKM | |

Laufzeit | 1 Jahr | 5 bis 7 Jahre |

Zuwendungsempfänger | Landwirte | alle Landbewirtschafter |

Teilnahme | freiwillig | freiwillig |

Öko-Regelungen – welche Maßnahmen gibt es?

NEU: Zur Erhöhung der Attraktivität der Maßnahme wird die erste Prämienstufe (1.300 €/ha) für Betriebe mit mehr als 10 ha Ackerland für den 1. ha bezahlt; gleichzeitig wird die Eintrittsschwelle von 1 % Mindestfläche auf 0,1 ha gesenkt.

GLÖZ 8-Verpflichtung ist Baseline, zusätzlich gilt:

erstes Prozent der AF oder 1. ha: 1.300 €/ha

zweites Prozent der AF 500 €/ha

dritte und jedes weitere Prozent (bis max. 6%) 300 €/ha

Prämien:

Top-Up Maßnahme auf ÖR1a-Flächen

NEU: Vereinfachung der Form- und Größenvorgaben für Blühstreifen und -flächen, aber Beibehaltung einer Mindestbreite von 5 m. Begünstigungsfähig sind Blühstreifen oder -flächen bis zu einer Höchstgröße von jeweils 3 ha.

Aussaat bis 15. Mai mit definierten Saatgutmischungen ein- oder zweijährig

kein PSM-Einsatz

bei Aussaat einer nachfolgendem Winterkultur endet Stilllegungszeitraum am 31. August, sofern die Öko-Regelung bereits im Vorjahr auf derselben Fläche umgesetzt wurde

NEU Prämie: 200 €/ha (bisher 150 €/ha)

keine Vorgaben zu Mindestgrößen und -breiten

NEU Prämie: 200 €/ha (bisher 150 €/ha)

max. 6 % möglich

kein Pflanzenschutzmittel-Einsatz

zweijähriger Wechsel der Altgrasstreifen auf der Fläche

Beweidung und Schnittnutzung ab 1. September möglich

Prämien:

1 % 900 €/ha

bis 3 % 400 €/ha

bis 6 % 200 €/ha

mindestens fünf verschiedene Hauptfruchtarten

jede Hauptfruchtart muss auf mindestens 10 % und darf auf höchstens 30 % der Fläche angebaut werden

Ackerbrache zählt nicht als Hauptfruchtart

Anteil Getreide max. 66 %

mindestens 10 % Leguminosen

NEU Prämie: 60 €/ha (bisher 45 €/ha)

Nur Fläche der Gehölzstreifen ist förderfähig

Flächenanteil der Gehölzstreifen zwischen 2 und 35 % an einer förderfähigen Ackerland- oder Dauergrünlandfläche

mindestens zwei Agroforststreifen pro Schlag

Breite der einzelnen Gehölzstreifen zwischen 3 und 25 m

Größter Abstand zwischen den Gehölzstreifen sowie zwischen den Gehölzstreifen und Rand der Fläche 100 m; Kleinster Abstand 20 m

Holzernte im Antragsjahr in den Monaten Januar, Februar und Dezember

Neu Prämie: 200 €/ha (bisher 60 €/ha)

Viehbesatz des Gesamtbetriebs mindestens 0,3 RGV und maximal 1,4 RGV je Hektar förderfähiges Dauergrünland (nicht Hauptfutterfläche!)

NEU: Entscheidend ist Viehbesatz im Jahresdurchschnitt; Streichung der 40-Tage-Regelung

NEU: Lämmer werden von der angegebenen RGV für die Kategorie Schafe und Ziegen nicht gesondert berücksichtigt.

Düngereinsatz nur im Umfang von maximal 1,4 RGV/Hektar

kein Einsatz von PSM

Pflugverbot im Antragsjahr

Prämie ab 2024: 100 €/ha

Vorkommen von mindestens vier Pflanzenarten aus der Kennarten-Liste des artenreichen Grünlands

Prämie:

Kein PSM-Einsatz vom 1. Januar bis zur Ernte, mindestens aber bis zum 31. August für Sommergetreide (inkl. Mais), Eiweißpflanzen inkl. Gemenge, Sommerölsaaten, Hackfrüchte, Feldgemüse.

Kein PSM-Einsatz vom 1. Januar bis 15. November auf Ackerflächen, die zur Erzeugung von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen oder von als Ackerfutter genutzten Eiweißpflanzen inkl. Gemenge genutzt werden.

Kein PSM-Einsatz vom 1. Januar bis 15. November auf Dauerkulturflächen.

Einzelne Flächen können beantragt werden.

Ackerland und Dauerkulturflächen, auf denen aufgrund rechtlicher Vorgaben ein Verbot von PS-Mitteln besteht, sind nicht begünstigungsfähig.

NEU Prämie:

150 €/ha ab 2024 (bisher 120 Euro/ha im Jahr 2024 und 110 Euro/ha ab dem Jahr2025)

50 €/ha bei Gras- und Grünfutterpflanzen

Keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen oder Instandsetzung bestehender Anlagen zur Absenkung von Grundwasser oder zur Drainage im Antragsjahr.

Keine Auffüllungen, Aufschüttungen oder Abgrabungen, außer sie sind von der für Naturschutz zuständigen Behörde angeordnet.

Prämie: 40 €/ha

Bewertung aus Sicht des StMELF

Die landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern profitieren in der 1. Säule besonders von der Umverteilungsprämie auf die ersten Hektare und von der Junglandwirte-Prämie.

Neuer Verteilungsschlüssel für die ELER-Mittel innerhalb Deutschlands bringt Bayern zusätzlich 14,8 Mio. € im Jahr.

Somit bleibt im Zeitraum 2021 bis 2027 das GAP-Budget in Bayern trotz Kürzungen fast in gleicher Höhe erhalten.

Durch Wegfall der Zahlungsansprüche, Senkung des Sanktionsrisikos bei der Tierkennzeichnung und Flexibilisierungen beim Dauergrünland wird Bürokratieaufwand verringert. Insgesamt bleibt der bürokratische Aufwand aber sowohl für die landwirtschaftlichen Betriebe als auch für die Verwaltung zu hoch.

Die EU-Kommission hat jedoch die Zeichen der Zeit erkannt und durch die Anpassungen der GAP und insbesondere dem Wegfall von GLÖZ 8, Mindestanteil von nicht-produktiven Flächen, das von Bayern geforderte Prinzip Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht aufgegriffen.

Die derzeitige GAP ist im Vergleich zur vorigen GAP grüner. Das heißt, allen Landwirten werden deutlich mehr Leistungen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit für die EU-Zahlungen abverlangt.

Intensiv wirtschaftende Betriebe sind besonders gefordert.

Die Öko-Regelungen wurden ab 2024 attraktiver ausgestaltet. So wurden u.a. Prämien erhöht sowie Regelungen vereinfacht und angepasst. Auch im Jahr 2025 wurden die Öko-Regelungen weiter angepasst, z. B. bei ÖR 1a bis d durch Anhebung des förderfähigen Ackerlandes von sechs auf acht Prozent).

Die maßgeschneiderten bayerischen AUKM im KULAP und VNP werden sehr gut angenommen. KULAP-Mittel wurden z. B. eingesetzt für:

Ausdehnung Ökolandbau (+ 20 Mio. €/Jahr für Ausbaupfad hin zu 30 % in 2030)

Neue Fördermaßnahmen wie kleinteilige Flächen, Lebensraum für Feldvögel & Insekten, Humusmehrung und blühende Ackerkulturen

Tierwohlprämien (in Ergänzung zum Konzept der sog. "Borchert-Kommission")

Beitragszuschüsse zu Mehrgefahrenversicherungen

Erklärvideos

Das Staatsministerium gibt in fünf Erklärfilmen einen Überblick der wichtigsten Punkte der neuen GAP.

Erklärvideos GAP 2023